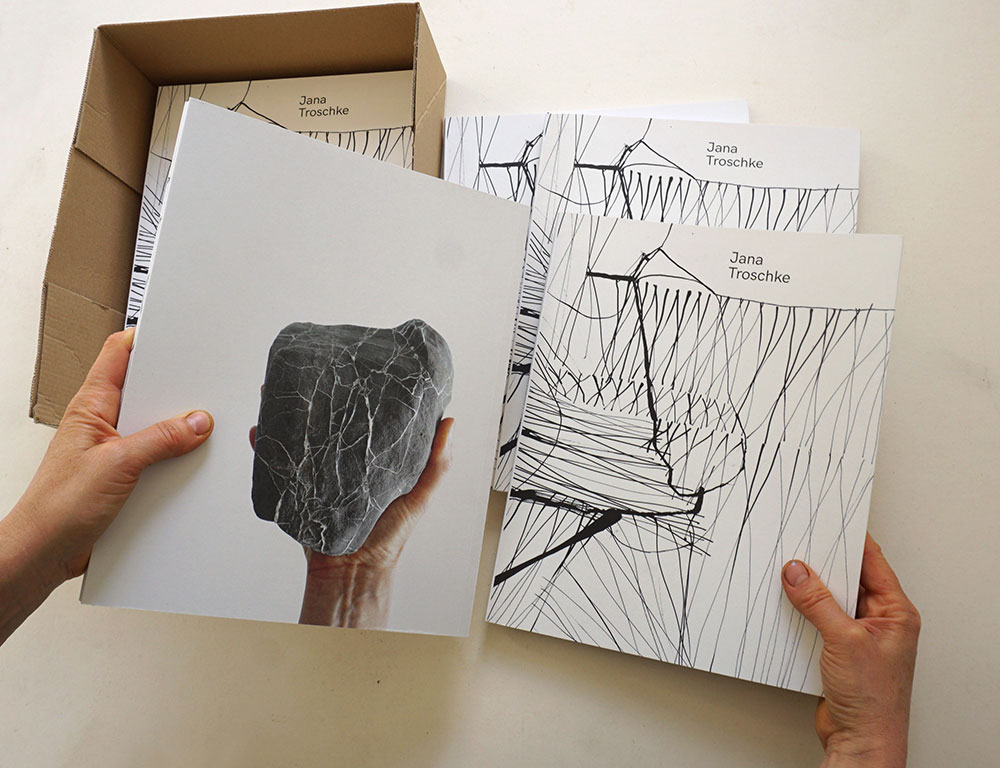

Jana Troschke

Zeichnungen von 2016 – 2023

Jedes Blatt ist ein choreographischer Balanceakt zwischen Etwas und Nichts

von Dorothée Bauerle-Willert, Berlin, 3. November 2022

Die allgegenwärtige Linie, die sich von jedem Punkt zu jenem anderen erstreckt, um die Idee zu stiften. (1)

Jana Troschke orchestriert in ihren Zeichnungen ein Ballett von Zeichen, Linien, Gesten. Sie stiftet mit Tusche und Stift ein Bildereignis. In ihren Zeichnungen entfaltet sich der Formenreichtum dieser künstlerischen Sprache, im Fluss, als Fluss.

Die Bildchiffren, Kreise, Punkte, Schraffuren, Klekse sind immer in tänzerischer Bewegung um ein verborgenes Zentrum. Sie ranken sich um sich selbst fort, korrespondieren, kommunizieren in feinsten Nuancierungen. Die Textur der Zeichen bringt sich in einer pulsierenden, einer rhythmischen, vibrierenden Bewegung, in stetigem Werden erst hervor. Mit Novalis könnte man sagen, dass Jana Troschke mit „geistigen Bewegungen das Weltall auf eine einfache, räthselhaft scheinende Figur zu reduciren sucht, ja man möchte sagen die Natur tanzt.“ (2)

weiterlesen

Nach Merleau-Ponty ist es das Ziel der Zeichnung „auf dem Papier eine Spur unseres Kontaktes zu jenem Gegenstand oder jenem Schauspiel anzudeuten, sofern sie unseren Blick, virtuell auch unser Tasten, unsere Ohren, unser Gefühl für den Zufall, für das Schicksal oder für die Freiheit in Schwingung versetzen. Es geht darum, ein Zeugnis abzulegen und nicht mehr nur Informationen zu liefern.“ (3)

Jana Troschkes Zeichnungen sind dieser Kontakt. Und in gewisser Weise legen sie Zeugnis ab für den Prozess der Sichtbarmachung selbst. Im wiederholt ansetzenden Strich, in Unterbrechungen, Punktierungen, angehaltenen oder ausgreifenden Linienschwüngen entsteht Raum und Zwischenraum – in aller Fragilität präzise und offen. Jana Troschkes Zeichnungen übertragen leise Wahrnehmungen aus der Unsichtbarkeit subtil, häufig skizzenhaft, in die Sichtbarkeit.

Die Form, die Formung entsteht im Akt des Werdens und hält dieses Werden anwesend: Was geschieht, wenn die Hand zeichnet, wenn sie den Stift auf das Blatt aufsetzt, wenn in dieser winzigen Zeitspanne der Konzentration auf dieses Stückchen Papier sich die immer unauslotbaren Verschiebungen, die subtilen Abweichungen von jedem vorgefassten Plan in der Wiedergabe ereignen? Jede Zeichnung ist ein doppeltes Zeigen – sie zeigt etwas und zugleich sich selbst. In jeder Zeichnung formuliert sich die Linie in ihrer Potentialität, ihrer mehrfachen Bedeutung zu einem primären, unhinterfragbaren Sinn.

Zeichnungen haben immer auch mit Anfänglichkeit zu tun, führen ins Ungewisse, sind ein Weg oder eine Spur in eine Geschichte, in eine Welt. Offenbar hat gerade die Zeichnung die elementare Nähe zu einer ganz primären Zeichensetzung, zur Konstitution einer Welt durch erkennendes Benennen behalten; sie hat und hatte damit wie jegliche Ausdrucksleistung Anteil an der Selbstgestaltung des Menschen, in der ein Stück ‚seiner‘ Wirklichkeit geformt und zu klarer Gegebenheit gebracht wird. In diesem Anfang wurzelt der Strich – und damit die Zeichnung – „im Register der Schrift (und damit auch der Sprache), im Register des Bildes und in einem leiblichen, gewissermaßen blinden Register der Berührung und der Bewegung; im Register der rhythmischen Wiederholung.“ (4) Erst in der Verwirklichung des Strichs wird etwas produktiv herausgeholt, das vorher oder unabhängig von dieser Realisierung gar nicht fassbar wäre.

Die Prozessualität, die Offenheit, die Anfänglichkeit der Zeichnung lässt sie als Spur charakterisieren, hinein in ein Form-Geschehen, als etwas, das zwischen Unform und Form changiert, das den Fleck, die Textur, das absichtslose Gekritzel einbezieht und auflädt. Zeichnung ist Prozess, ist Ahnung der Anwesenheit eines Abwesenden, Zeitwahrnehmung und Zeitbild: eine Passage, deren Weg nie vorgezeichnet ist, die als Offenheit und Öffnung je andere und immer neue Horizonte und Perspektiven erreicht. So werden Verknüpfungen und Assoziationen, Ausdruck eines ebenso freien wie spontanen Vermögens möglich und wirklich. (5)

Im weiten, souverän eingesetzten Spektrum von zart und gezielt getupften bis hin zu verstreuten und kräftigen Kleckslinien, von subtil gesetzten farbigen Flächen verleiht Jana Troschke ihren Zeichnungen Vielsichtigkeit und eine mobilisierende Mobilität. Die Betrachtung dieser Blätter wird zu einer Reise in ein komplexes Bildgeschehen hinein. Es sind Ideogramme der Durchquerung der Fläche in der Zeit. Und auch das Auge selbst ist in Bewegung in der Verfolgung von Linie, Strich, Fläche und ihres Ineinanders. Immer wieder muss es vom Zentrum wegschwingen, um dann von neuem in die Komposition einzutreten. Ausgang und Ankunft sind in eigentümlicher Simultaneität. In solchen Blicksprüngen geschieht die Freisetzung des Flüchtigen, des Anwesend-Abwesenden.

Es ist, als ob die Offenheit für Keimformen des Gestaltungsprozesses hier Form gewinnt in der oszillierenden Interaktion von Fläche und Linie, ihren Öffnungen auf eine Zwischenräumlichkeit hin. In der prägnanten Verwebung der Elemente oder ihres distanzierenderen Nebeneinanders wirkt doch der Bildraum nie starr oder geschlossen. Assoziationsfelder treten in den Vordergrund des Sehens, tauchen zurück in die abstrakt gefügte Ordnung. Als Fließfiguren des anschaulichen Denkens balancieren die suggestiven Blätter auf der Grenze zwischen Gedanke und seiner Materialisierung als einem Geflecht aus Linien, Flächen, Farben und skripturalen Zeichen. Und es ist, als sei Jana Troschke auf der Bildfläche im zeichenhaft Spielerischen der Tiefe des Lebendigen auf der Spur: Dieses Lebendigen, dessen hellen und dunklen Sphären, dessen Höhen und Abgründen sie nachspürt. Ihr Zeichnen ist ein Erkunden der Geste, die der Spur des Sehens folgt, Kippfiguren verfolgt. Und jede ihrer Zeichnungen stellt die Gratwanderung zwischen Stabilität und Fragilität, zwischen Entscheidung und Öffnung her und aus.

Wie in der von Benjamin notierten Mehrsinnigkeit des Ornaments gibt es auch in diesen Blättern keine Figur, die sich „sich nicht mindestens von zwei verschiedenen Seiten ansehen ließe: nämlich als Flächengebilde oder aber als lineare Konfiguration. (6) Meist jedoch erlauben die Einzelformen, die zu sehr verschiednen Gruppen vereinigt werden können, eine Mehrzahl von Konfigurationen.“ Die Sparsamkeit der Mittel und das elementare Repertoire des Zeichnerischen, das Jana Troschke einsetzt, erreichen so einen Reichtum von Modulationen und Variationen. Freie offene Zeichen als ein wie vorläufiges Ergebnis der tastenden oder entschieden gesetzten Spur der Feder können neben der Textur eines losen Gewebes oder neben Linienbündeln und fast gerasterten Parallelführungen stehen, die die Fläche in Vibration bringen – als ausgeworfene Netze, abstrakt und anschaulich. Jedes Blatt balanciert Fülle und Leere, Kraft und Zartheit, Dynamik und Ruhe, Zufall und Entschiedenheit.

In offenen, wolkigen, oszillierenden Bildräumen schweben Kreise, berühren, überlagern sich: Wie am Sternenhimmel ergeben sich immer wieder neue Konstellationen, Konjunktionen, Durchgänge und Übergänge. Die Formen, mitunter gegenläufig, bilden ein Magnetfeld, das nie stabil bleibt, sondern in der Betrachtung sich selbst immer wieder neu konfiguriert. Jedes Blatt setzt unterschiedliche Form-Gewichte in einen vielschichtigen Dialog. Das Lineament darf frei über die Fläche schlingern, Arabesken schwingen leichtfüßig über das Blatt. Körperhafte Gebilde, durch viele schwarz-weiße Einzelstriche akzentuiert und gehöht, werden plastisch. Erinnerungen, Landschaftliches oder Kartographisches deuten sich an, metamorphosieren weiter und fort: Schlängelungen, Borsten, Ameisen-Straße, Wege, Muster, Spiegelungen. Der Kreis und das Quadrat sind im Spiel und Widerspiel, mit nuanciert und leicht oder ganz distinkt gesetzter Farbe, ein Rot, ein Grau und schwarze Zacken. Diese Zeichnungen sind belebt von feinen Nuancen und Nuancierungen, sind ein Ineins von Nähe und Distanz, von Berühren und Unberührbarkeit. Und wie im Bild der Wolke (von der der Begriff Nuance herkommt) koinzidiert Gegensätzliches, Materielles und Immaterielles, Struktur und Transitorium – und auch die neuerdings hinzutretende Farbe wird ein fluides, volatiles Medium.

In gewisser Weise sind all diese Ingredienzien der Zeichnungen Gerade-Noch-Gestalten, die den unvollendbaren, prozessualen Charakter des Sehens und die Offenheit der Zeichnung, ihr Oszillieren zwischen Sein und Nicht-Sein vor Augen führt: „Die Frage der Zeichnung ist sehr verschieden von der in Hamlet. Sie lautet nicht: „Sein oder Nichtsein“, sondern „Sein und Nichtsein“. Das ist der Grund für die fundamentale Fragilität der Zeichnung: nicht eine klare Alternative, zu sein oder nicht zu sein, sondern eine dunkle und paradoxe Konjunktion, zu sein und nicht zu sein.“ (7)

Diese seltsame Verbindung der Gegensätze spielt auf dem, durch den unbedeckten Papiergrund, der in der Zeichnung zum wesentlichen Akteur wird, der in die Zeichnung hineinschwingt. Die Lücken, der pulsierende Grund lassen Spielräume des Sehens zu, befördern eine freie, befreiende sinngebende Funktion, die sich in der Beziehung zu den Linien und Formen immer neu konfiguriert. Das immer wieder neu ausbalancierte Verhältnis von Figur und Grund ist für die Zeichnungen von Jana Troschke wesentlich. Die Linie grundiert die Zeichnung und ist dabei zugleich Grundriss, Aufriss und Umriss: „Sie reißt die Leere des Grundes auf, und sie umreißt als Kontur oder Schraffur tendenziell eine Form, Gestalt oder Struktur.“ (8) Und durch den Strich, die Punktierung, die Schraffur, die die Künstlerin behutsam oder energisch setzt, wird die Zeichnung zu einem Ort, an dem etwas visuell und materiell greifbar und nachvollziehbar begreifbar wird. Und dies in größter Rätselhaftigkeit: Was wir sehen „ist nur insofern Schauspiel von irgend etwas, als es Schauspiel von nichts ist, indem es die Haut der Dinge sprengt, um zu zeigen, wie Dinge zu Dingen und die Welt zur Welt wird“. (9)

Das in die Zeichnung hineinwandernde Auge folgt dem steten Changieren zwischen lesbaren Andeutungen und abstraktem Materialspiel. Dieser Möglichkeitsraum fordert und erreicht immer wieder aufs Neue ein Suchen, ein Verknüpfen, ein Ab- und Weitersehen. Der visuelle Raum ist erfüllt von Intensitäten und Kräften: eine Mise-en-Scène von Potentialitäten, in der Offenbarwerden und Auflösung der Erscheinungen untrennbar miteinander verknüpft sind, die im Geschehen des Zeigens und der Verbergung ein anderes Verstehen erst ermöglichen.

Jana Troschkes Zeichnungen sind Sehfelder, in denen die Zeichnung, das Zeichnen ihr eigenes Abenteuer, ihre Sichtbarwerdung verfolgt. Jedes Blatt ist ein choreographischer Balanceakt zwischen Etwas und Nichts.

„Unter den großen Dingen, die sich unter uns vorfinden, ist das Dasein des Nichts besonders groß. Es residiert in der Zeit und streckt seine Glieder ins Vergangene und ins Künftige aus, womit es alle gewesenen Werke und die erst kommen sollen, in sich aufnimmt ebenso die der Natur, wie die des Lebenden, und besitzt nichts vom unteilbar Gegenwärtigen.“ (10)

(1) Mallarmé, La Musique et les Lettres, Paris, 1895, S. 47

(2) Novalis, „Die Lehrlinge zu Sais“, in ders. Gedichte, Frankfurt am Main und Leipzig, 1987, S. 131

(3) Maurice Merleau-Ponty, Die Prosa der Welt, München, 1984. S. 166

(4) Johannes Meinhardt, „Ein gespaltener Ursprung. Die ursprüngliche und grundlegende Vieldeutigkeit des Strichs“, in: Zeichnen als Erkenntnis, hrsg. von Barbara Lutz-Sterzenbach, Johannes Kirschenmann, München, 2014, S. 58

(5) Vgl. dazu: Dieter Mersch, „Imagination, Figuralität und Kreativität. Zur Frage der Bedingungen kultureller Produktivität“, In: Sic et Non. zeitschrift für philosophie und kultur. im netz, Dezember, 2005, S. 3

Walter Benjamin, „Protokolle zu Drogenversuchen“, in: ders. Gesammelte Schriften, Bd. VI, Frankfurt am Main, 1985, S. 603 f

(7) Alain Badiou, „Zeichnung“, in: Suchen Entwerfen Stiften. Randgänge zum Entwurfsdenken Martin Heideggers, hrsg. Von David Espinet und Toni Hildebrandt, Paderborn, 2014, S. 250

(8) Toni Hildebrandt, „Bild, Geste und Hand“, in IMAGE – Zeitschrift für interdisziplinäre Bildwissenschaft,

Ausgabe 14 vom 31. 07. 2011, S. 60

(9) Maurice Merleau-Ponty, Das Auge und der Geist, Hamburg, 1984, S. 34 f

(10) Leonardo da Vinci, „Notat XXXIII, MS.CA.FOL.398“, in: Marie Herzfeld, Der Denker, Forscher und Poet. Aus seinen veröffentlichten Schriften, Jena, 1926, S. 117

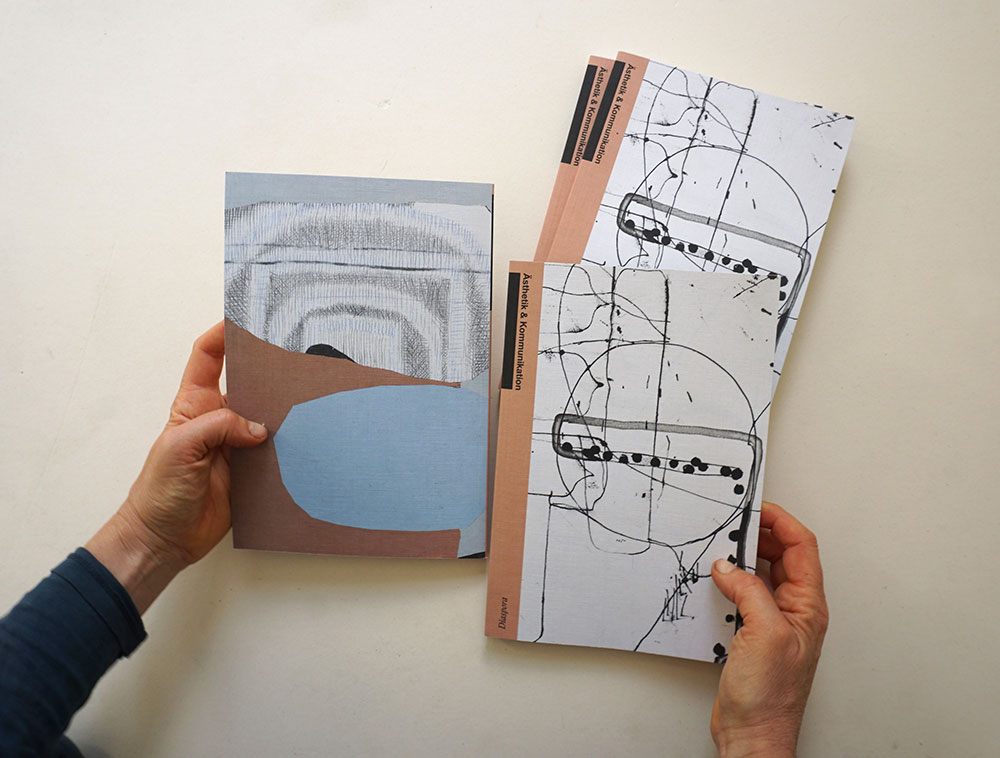

Beitrag in:

Ästhetik und Kommunikation

Es ist dieser kurze Moment, wenn alles seinen Platz gefunden hat

Ein Gespräch mit der Zeichnerin Jana Troschke

Eine verstreute Gemeinschaft, die sich nach dem Verlassen einer vertrauten, einer heimatlich empfundenen Umgebung neu formt in einer Fremde und doch einen Bezug zur Herkunft behält, Orientierung gibt und Beziehungen stiftet: Diaspora.

Die Zeichnungen von Jana Troschke scheinen uns das in einem doppelten Sinne ins Bild zu setzen: Zum einen wirken die Bildräume ihrer Arbeiten als solche Räume, in denen Punkte, Linien, Gitter, Schraffuren Gemeinschaften von Formen Raum geben bzw. den Raum kartieren, in denen sie das tun könnten. Zum anderen fügen sich in ihren Zeichnungen Formen stets zu neuen Konstellationen, die man als Gemeinschaften betrachten kann, die sich in einer vormals fremden Umgebung zusammenfinden. Deshalb haben wir Jana Troschke gebeten, das Cover zum Schwerpunktthema Diaspora zu gestalten und eine Reihe an Zeichnungen hier zu zeigen, in denen Diaspora für Betrachter:innen in diesem doppelten Sinn stattfinden kann.

Mit Jana Troschke darüber zu sprechen, war auf eine inspirierende Art paradox, denn sie beschreibt ihr Schaffen erstmal als Unaussprechliches:

»Ich muss das machen, was ich nicht weiß.«

weiterlesen

Am Anfang steht da entweder ein bereits skizzierter Raum, ein ausgeschnittener oder auch ein imaginierter, auf den sie reagiert. Sie versucht zu erspüren, was darin zusammenkommen kann, was sich dort kombinieren lässt. Und bei wenigen Zeichnungen im Jahr, führt das für sie zu einer Art Sprung in etwas Neues, Fremdes. Und das geht erstmal nicht über die sichtbare Welt. Und doch steht da am Ende eine deutlich sichtbare Zeichnung, die mit dem Wort abstrakt zu kurz beschrieben ist. Die Zeichnungen sind auch Bezeichnungen, sie sind immer auch Kommunikationen. Deshalb entstehen auch deutlich mehr Zeichnungen im Jahr, weil Betrachtende ihre eigenen Bezeichnungen, ihren eigenen Sprung auch in Arbeiten sehen, in denen Jana Troschke es selbst nicht tut. Es stellt sich dann das Momentum ein, um das es ihr geht:

»Es ist dieser kurze Moment, wenn alles seinen Platz gefunden hat.«

Was bedeutet für Sie als Zeichnerin Diaspora?

Lässt sich das bezeichnen oder zeichnen?

Ich würde mich lieber an die Begriffe halten, die mit dem Wort verbunden sind. Denn Diaspora ist bei uns sehr aufgeladen. Und das hat dann wenig mit meiner Arbeit zu tun. Aber zum Beispiel bedeutet für mich das Zeichnen immer wieder aufs Neue, in eine Fremde zu gehen. Ich zeichne keine Serien oder kopiere und variiere. Jede Zeichnung ist ein Sprung da rein ins Fremde. Dabei geraten Formen und ganze Formengruppen in Bewegung. Dazu muss ich immer wieder das Vertraute verlassen. So arbeite ich teilweise auch mit Zufällen, indem ich Papier zerreiße, es über den Boden ziehe, es drehe, von beiden Seiten bearbeite. Fügen sich die Formen dann in diesem neuen Raum, dann kommt dieser Moment, wenn alles seinen Platz gefunden hat. Gleichzeitig weiß ich, dass es undenkbar ist, dass alles seinen Platz findet.

Was nun?

Na ja, ich versuche wach und offen zu sein, das zu tun, was in dem Moment passieren soll. In der Zeichnung findet dann alles seinen Platz. Außerhalb davon, also bei allem, was über diesen abgesteckten Rahmen des Papiers hinaus geht, ist das ja eben nicht möglich. Das meinte ich.

Dass das »passiert«, ist erstaunlich, weil die Zeichnungen zum Teil so komponiert und geplant erscheinen – wie eine fein durchgearbeitete Abstraktion. Wie lässt sich das nun beschreiben, dass diese Räume entstehen, dass da neue Heimaten sichtbar werden können oder Gitter, Flächen, Balken, Schraffuren wie Behausungen aussehen können, in denen sich eine neue Heimat verstecken kann, darin behütet sein kann?

Viele der Leute, die meine Bilder betrachten, erleben sie als Räume, was mir viel bedeutet. Und dann verstehe ich meine Bilder auch als Aussagen, als Kommunikation. Die Aussage ist gemacht, ist fertig, wenn ich da ein bewegtes System für einen Moment im Raum erfasst habe. Es ist nicht in der Fremde verloren gegangen. Es ist jetzt da vor mir. Als würde es mich dann ansehen – später dann die Betrachterinnen und Betrachter.

Und das ist dann aber geplant?

Nein, eben nicht. Eigentlich spreche ich da nicht drüber, weil es entweder unverständlich oder abgedroschen klingen kann. Es ist so in der Art: Man kann diesen Raum, diese Heimat nicht suchen, sondern nur finden. Ich greife da manchmal in ganz wörtlichem Sinne in ein gefügtes System ein, zerstöre es zum Teil durch Reißen, Schneiden, Überkleben, Übermalen – mache unkontrollierte Interventionen. Bis das Wollen dann weggeht sozusagen. Und dann kommen Strich, Linie, Punkt … nicht Pathos.

Und das vollziehen die Betrachtenden nach?

Was ich mir wünsche ist, dass die Leute das als eine Kommunikation auffassen und am Ende auch so eine Anwesenheit empfinden im Bildraum – hier und jetzt. Wenn es so ist, ist es leicht.

Jana Troschke studierte Bildhauerei an der Akademie für bildende Kunst Enschede, Niederlande. Seit 1997 freie künstlerische Tätigkeit und Dozentin u.a. für das Fach Zeichnung an der Universität Dortmund. Sie wird von der Berliner Galerie Inga Kondeyne vertreten.

Das Gespräch mit Jana Troschke führte Andreas Galling-Stiehler.

Beitrag in:

Ästhetik und Kommunikation

Zeichnen

Zeichnen ist für mich ein fortlaufender Prozess, der eng mit meinem Alltag verwoben ist.

Es ist immer wieder wichtig für mich, beim Zeichnen etwas zu finden, an dem mein Interesse wach wird und ich in eine Art des Forschens komme. Ein Dialog entsteht zwischen mir und den entstehenden Formen, Linien und Leerräumen, die ich versuche zueinander in Beziehung zu setzen.

Diese Elemente sind Fundstücke verschiedener Wahrnehmungsebenen, die mir zugänglich werden wenn mein Fokus sich öffnet. Dann kann das Spiel der Verknüpfungen dieser Formen, mit Hilfe des Zufalls Fahrt aufnehmen. Die Transformation zu einer stimmigen Zeichnung geschieht erst dann, wenn die einzelnen Elemente der Zeichnung so zueinander finden, dass eine neue Ganzheit entsteht.

Ist die Zeichnung dann abgeschlossen, erzählt sie ihre ganz eigene Geschichte. Sie gibt mir Antwort auf Fragen, die ich noch nicht an Worte binden konnte.